Worum geht's?

Ob KMU oder Großunternehmen: Der Einsatz von KI-Technologien in der freien Wirtschaft kann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein – vorausgesetzt, rechtliche Aspekte werden mitgedacht. Welche Gesetze gelten für den Einsatz von KI-Tools? Und wie lassen sich rechtliche Risiken reduzieren? In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie beim Einsatz von KI im Unternehmen beachten müssen.

1. KI im Unternehmen

Künstliche Intelligenz im Unternehmen bietet enormes Potenzial. Gerade aufgrund der Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung u.a. durch Automatisierungen werden KI-Tools gern eingesetzt.

10 Anwendungsfälle können zum Beispiel sein:

- Kundensupport: Kundenanfragen durch Chatbots beantworten lassen.

- IT & Webdesign: KI-Programmierung und Bugs erkennen.

- Produktentwicklung: Marktanalysen durchführen.

- Datenanalyse: Große Datenmengen schnell auswerten.

- KI-Marketing: Kampagnen, Newsletter-Texte erstellen und KI-Social-Media.

- Vertrieb: personalisierte Vertriebsansprachen.

- HR & Recruiting: Stellenanzeigen erstellen.

- Design: Bilder sowie Grafiken erstellen und KI-Webdesign.

- Projektmanagement: Erstellung von Projektplanungen.

- Recherche: Input generieren und Ideenfindung.

2. Datenschutz: DSGVO-konformer Einsatz von KI

Ein zentrales Thema beim Einsatz von KI ist der Datenschutz. KI verarbeitet in der Regel große Datenmengen. Das ist so lange unproblematisch, bis personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dann gilt die DSGVO und ein Verstoß gegen die DSGVO kann empfindliche Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes Ihres Unternehmens nach sich ziehen.

Wenn Sie personenbezogene Daten von Kunden auf Ihrer Webseite mit KI-Tools verarbeiten, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Schließen Sie einen AV-Vertrag mit dem KI-Tool-Anbieter.

- Holen Sie die Einwilligung der betroffenen Personen z.B. über einen Cookie-Consent-Banner ein.

- Nehmen Sie das KI-Tool in Ihre Datenschutzerklärung auf.

- Ergreifen Sie technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs), um den datenschutzgerechten Einsatz von KI sicherstellen zu können und dokumentieren Sie die TOMs in Ihrem Verarbeitungsverzeichnis.

- Lassen Sie sich im Zweifel anwaltlich unterstützen, z.B. von unserer Partnerkanzlei Siebert Lexow.

Auch Mitarbeiterdaten dürfen Sie keinesfalls einfach so in KI-Systeme eingeben.

Mehr zum Thema KI und Datenschutz können Sie in unserem Artikel zum Thema “Datenschutz in Zeiten von künstlicher Intelligenz: Was müssen Unternehmen beim Einsatz von KI beachten?“ lesen.

Schritt 1 - Datenschutz

Geben Sie möglichst keine personenbezogenen Daten in KI-Systeme ein oder geben Sie nur anonymisierte Daten ein.

3. KI, Urheberrecht & Markenrecht

Wem gehören eigentlich Inhalte, die von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden – und darf ich sie ohne Weiteres verwenden? Laut deutschem Urheberrecht sind KI-generierte Inhalte nicht urheberrechtlich geschützt. Der Grund: Sie sind keine persönliche geistige Schöpfung, was die Grundvoraussetzung für den Urheberrechtsschutz ist. Weder die KI selbst noch deren Entwickler oder Nutzer gelten also als Urheber der generierten Inhalte.

Texte, Bilder, Software-Code oder Logos, die Sie mithilfe von Tools wie ChatGPT erstellen, können also grundsätzlich für jegliche Anwendungsfelder im Unternehmen genutzt werden.

Doch Vorsicht: Es besteht immer das Risiko, dass der KI-Output bestehenden, urheberrechtlich geschützten Werken stark ähnelt. Denn KI-Modelle werden mit riesigen Mengen bereits existierender – teils urheberrechtlich geschützter – Inhalte trainiert.

Auch das Markenrecht nicht vergessen: Neben dem Urheberrecht spielt auch das Markenrecht eine Rolle. So könnten durch KI-generierte Inhalte, wie KI-Logos, auch Markenrechte verletzt werden, beispielsweise wenn bekannte Logos, Namen oder Slogans unbeabsichtigt im Output erscheinen.

Schritt 2 - Urheber- und Markenrecht

Nutzen Sie KI-generierte Inhalte vor allem als Inspiration oder Entwurf – und prüfen Sie vor Verwendung im Unternehmen, ob Rechte Dritter betroffen sein könnten.

4. KI-Verordnung der EU: Neue Anforderungen für Unternehmen

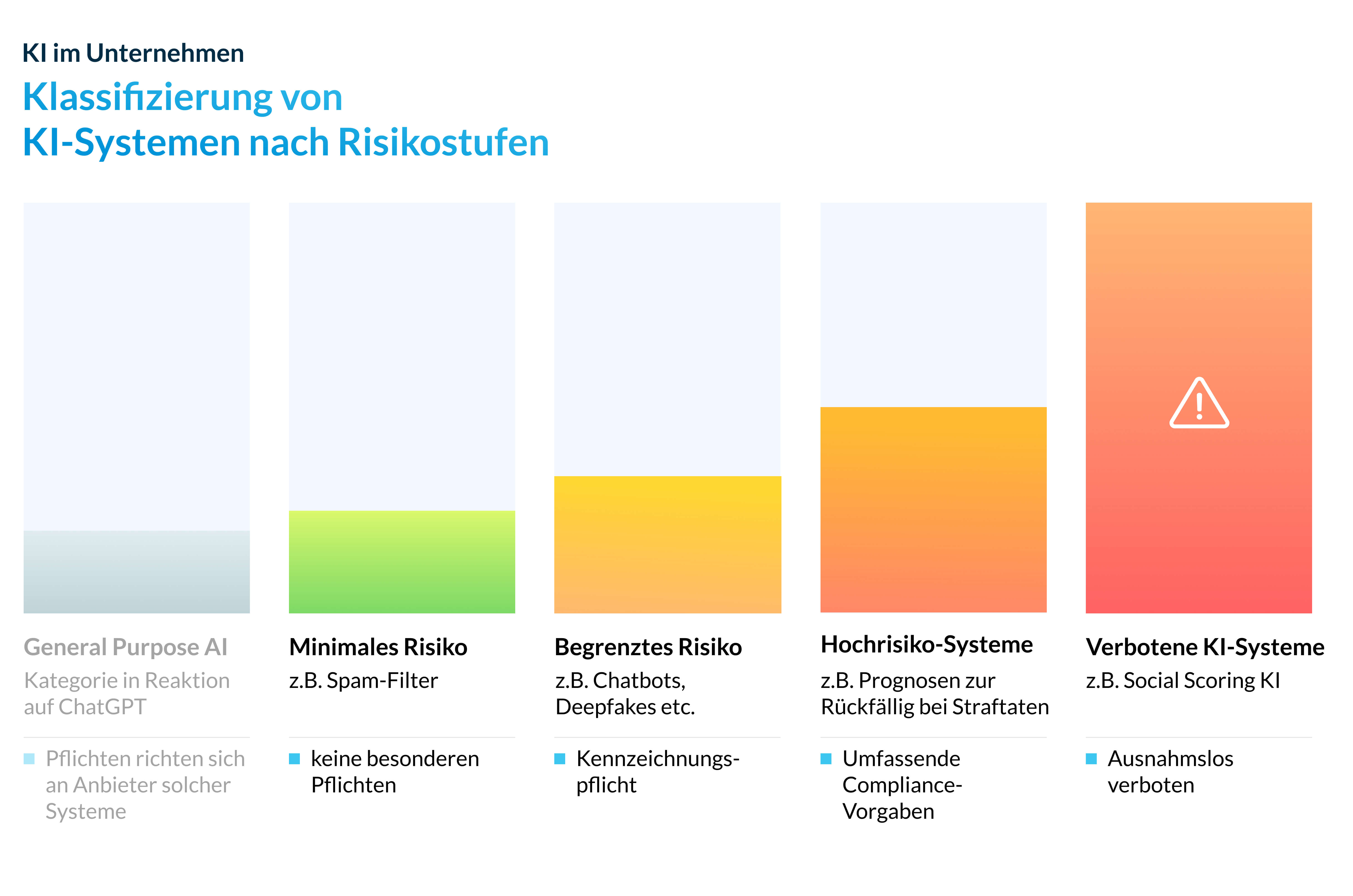

Die europäische KI-Verordnung ist der erste Regelungsrahmen für KI und wurde 2024 verabschiedet. Die Verordnung verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Das bedeutet: Je höher das Risiko, das von einer KI-Anwendung ausgeht, desto strenger sind die rechtlichen Anforderungen.

Als Unternehmen müssen Sie ihre KI-Systeme nach den Risikokategorien einstufen – von minimalem über begrenztes bis hin zu hohem Risiko.

Für Hochrisiko-KI gelten die umfangreichsten Pflichten u. a. hinsichtlich Dokumentation und menschlicher Aufsicht. KI-Systeme, etwa zur sozialen Bewertung oder für manipulative Zwecke, sind verboten.

Schritt 3 - Risikoeinschätzung Ihrer KI

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die in Ihrem Unternehmen eingesetzten KI-Systeme, das Risiko, das von dem System ausgeht und die Pflichten, denen Sie nachkommen müssen.

5. KI-Schulungen & KI-Guideline

Nach der KI-Verordnung müssen Sie seit dem 2. Februar 2025 in Ihrem Unternehmen sicherstellen, dass alle, die mit KI arbeiten, über ausreichend Expertise im Umgang mit KI verfügen. KI-Schulungen sind demnach Pflicht für Unternehmen, die KI einsetzen. Weiterhin sollten Sie eine KI-Richtlinie einführen, um den rechtmäßigen Umgang mit KI durch Ihre Mitarbeiter sicherzustellen.

Schritt 4 - KI-Schulungen & KI-Guideline

Führen Sie eine KI-Schulung in Ihrem Unternehmen für sich, Abteilungsleiter und alle Mitarbeiter durch und regeln Sie den Umgang mit KI-Tools mit einer unternehmensinternen KI-Richtlinie.

6. Kennzeichnungspflichten: Transparenz ist Pflicht

Die KI-Verordnung sieht außerdem ab August 2026 eine Pflicht zur Kennzeichnung von KI-Inhalten vor. KI-Inhalte werden dann vom KI-Anbieter z. B. durch Wasserzeichen oder in den Metadaten gekennzeichnet. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen lediglich KI nutzen und diese nicht selbst anbieten, müssen Sie nur Deep Fakes und Texte, die die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informieren, als KI-generiert kennzeichnen.

Auch KI-Chatbots, die mit Menschen interagieren (z.B. Kundenservice-Chatbot auf Ihrer Webseite) müssen den Nutzer noch vor der ersten Interaktion darüber informieren, dass er eine Konversation mit einem KI-Bot führen wird und nicht mit einem Menschen. Nach der KI-Verordnung müssen die Anbieter von KI-Systemen diese Pflicht erfüllen. Jedoch sollten Sie auf Nummer sicher gehen und Besucher Ihrer Webseite vor der Interaktion mit dem Chatbot selbst auf die KI-Interaktion hinweisen.

Schritt 5 - Kennzeichnungspflicht

Kennzeichnen Sie Deep Fakes und Texte, die die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informieren, als KI-generiert und informieren Sie Nutzer Ihres KI-Chatbots über die Interaktion mit einer KI.

7. Haftung beim Einsatz von KI

Tritt ein Schaden auf, weil eine KI-Anwendung fehlerhaft arbeitet oder diskriminierende Entscheidungen trifft, stellt sich die Frage: Wer haftet? Die EU hatte eine KI-Haftungsrichtlinie geplant, jedoch wurde diese inzwischen zurückgezogen und so gibt es noch immer keinen klaren Rahmen beim Thema KI & Haftung. Auch Urteile gibt es in Deutschland bisher nicht.

Grundsätzlich haften Sie, wenn Sie vorsätzlich oder fahrlässig handeln oder vertragliche Pflichten verletzen. Das gilt auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Reduzieren Sie Ihr Haftungsrisiko, indem Sie sich über KI-Systeme, die Sie einsetzen wollen, im Detail informieren, Systeme überwachen, KI gegenüber Kunden als solche kennzeichnen und Ihre Mitarbeiter schulen.

Schritt 6 - Haftung

Sie können Ihr Haftungsrisiko reduzieren, indem Sie sich an gesetzliche Regelungen z.B. der KI-Verordnung halten und Ihre Sorgfaltspflichten erfüllen.

8. Fazit: KI im Unternehmen

KI für Unternehmen bietet enormes Potenzial – aber nur mit klarem rechtlichem Rahmen. Betriebe sollten nicht auf pauschale Lösungen setzen, sondern jede Anwendung individuell wählen und auf die Einsatzmöglichkeiten prüfen.

Rechtlich betrachtet birgt der Einsatz erhebliche Herausforderungen: Datenschutzverletzungen und Verstöße gegen die KI-Verordnung können zu hohen Bußgeldern führen. Auch Urheber- und Markenrechtsverletzungen können teuer werden. Außerdem sind die Haftungsfragen nicht abschließend geklärt, wodurch Sie grundsätzlich davon ausgehen sollten, für die Fehler von KI-Systemen zu haften.

Nachfolgend finden Sie einen Leitfaden für den Einsatz von KI im Unternehmen.

9. Praxis-Tipp: 6 Schritte zur rechtssicheren KI-Nutzung im Unternehmen

- Datenschutz: Geben Sie möglichst keine personenbezogenen Daten in KI-Systeme ein oder geben Sie nur anonymisierte Daten ein.

- Urheber- und Markenrecht: Nutzen Sie KI-generierte Inhalte vor allem als Inspiration oder Entwurf – und prüfen Sie vor Verwendung im Unternehmen, ob Rechte Dritter betroffen sein könnten.

- Risikoeinschätzung Ihrer KI: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die in Ihrem Unternehmen eingesetzten KI-Systeme, das Risiko, das von dem System ausgeht und die Pflichten, denen Sie nachkommen müssen.

- KI-Schulungen & KI-Guideline: Führen Sie eine KI-Schulung in Ihrem Unternehmen für sich, Abteilungsleiter und alle Mitarbeiter durch und regeln Sie den Umgang mit KI-Tools mit einer unternehmensinternen KI-Richtlinie.

- Kennzeichnungspflicht: Kennzeichnen Sie Deep Fakes und Texte, die die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informieren, als KI-generiert und informieren Sie Nutzer Ihres KI-Chatbots über die Interaktion mit einer KI.

- Haftung: Sie können Ihr Haftungsrisiko reduzieren, indem Sie sich an gesetzliche Regelungen z.B. der KI-Verordnung halten und Ihre Sorgfaltspflichten erfüllen.